第1回目は「損益分岐点売上高」、第2回目は、「自己資本比率」をなるべく平易に、それなりに詳しく述べてきました。最終回は「総資本経常利益率(Return On Assetsを略してROAとも言います)」を解説していきます。一般的にはReturnは日本語では「収益」です。Assetsとは日本語では「総資産」です。第2回目で解説したように「総資産」と「総資本」は一致します。したがって投下した資本に対する収益を言います。

「損益分岐点売上高」は、P/L(損益計算書)的思考と解説しました。また、自己資本比率は、B/S(貸借対照表)的思考と解説しました。そのどちらの思考も大事ですが、ROAはその両者を兼ね併せた分析指標なのです。

人間には、それぞれ個性があります。特に、会社を運営する経営者にはその個性が一般の人より大きいのは当然だと思います。しかし、いかに個性が強いと言っても大事なことは「バランス力」だと思います。そのバランス力を財務分析に当てはめたものがROAなのです。

総資本経常利益率(ROA)とは

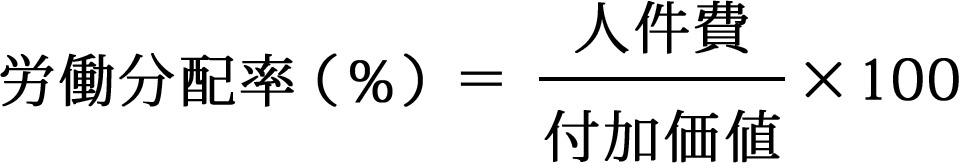

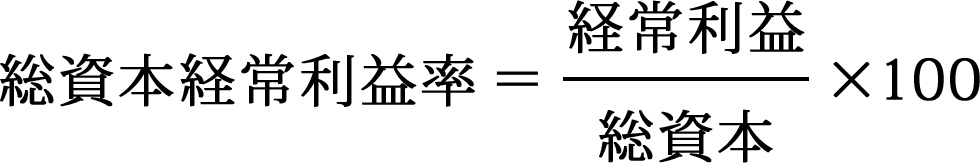

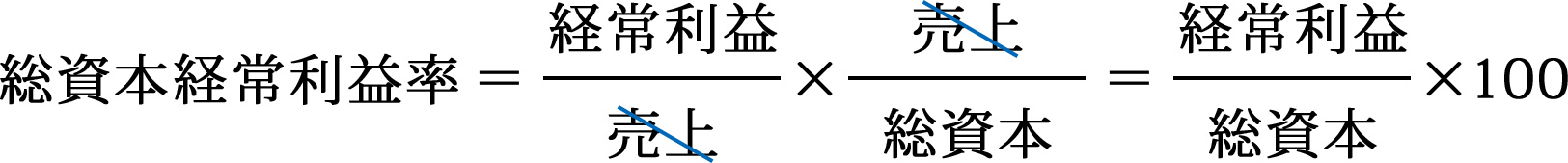

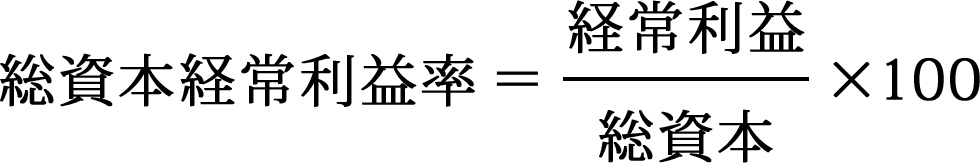

(1) 総資本経常利益率ROAの算式

この算式は、会社が投下した資本に対してどれだけの収益を生み出すかを表す指標です。算式が示すように、分母が総資本というB/S項目、分子が経常利益というP/L項目になっています。つまり、上述したように会社が投下した資産についてどれだけの収益を獲得したかという収益の善し悪しを表します。

(2) 分子に経常利益を使う理由

会社の利益を表すものとして、売上総利益、営業利益、経常利益、税引き前当期純利益、当期純利益があります。

売上総利益は、売上高から売上原価を控除した利益で、いわゆる粗利(あらり)を言います。この粗利は、業種、業態によって大きく変わります。例えば、卸売業のように極めて利益率が低いものから、コンサルタント業のように原価がないものまで様々です。また、委託販売と直販では利益率はまるで違います。

営業利益とは、会社が本業で稼いだ利益のことです。つまり売上総利益から販売費や一般管理費を引いた利益を言います。

経常利益とは、本業である営業利益から、営業外収益・費用を加減算した利益です。主には金融機関に対する支払利息がその主な項目で、会社が経常的に獲得した利益を意味します。金融機関も着目する利益です。

経常利益から、臨時・巨額の損益を加減した税引き前当期純利益を算出し、そこから法人税等の税金を控除した金額を当期純利益と言います。したがって、一番下にくる利益が当期純利益として表示されます。

経常利益を使う理由は、中小零細企業で余り臨時・巨額の損益が発生しないことや赤字企業と黒字企業との比較可能性、零細企業と巨大企業との比較可能性によることにあります。

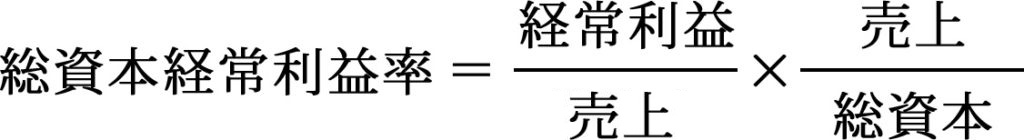

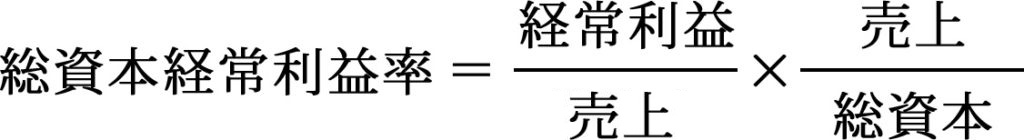

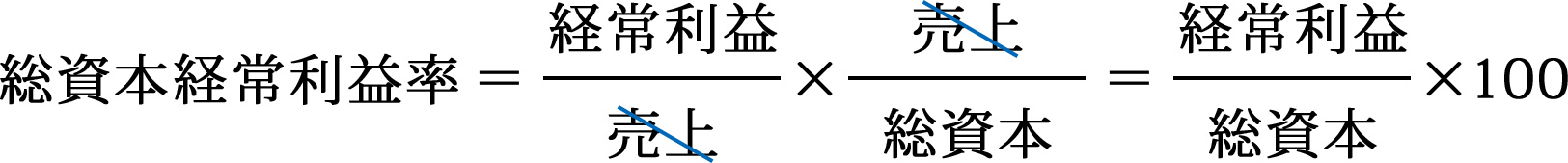

(3) ROAを展開してみると見えてくるものがある。

ROAは次のように展開(分解)できます。

算式は次の通りです。

キーワードは、二つの算式にある売上です。左側の算式は「売上高対経常利益率」を表しています。つまり、売上に対する経常利益の割合なので、この数字が良ければ良いほど収益力の高い会社といえるでしょう。

右の算式は、「総資本回転率」と言い会社の効率性を測定するもので、会社の「財産」を十分に活用し、うまく売上に結びつけることを意味します。

分母の売上高と分子の売上高は、下記のように相殺されます。つまり総資本経常利益率は、売上高対経常利益率と総資本回転率を掛け合わせた優れものの指標といえるでしょう。また、P/L的思考とB/S的思考の合体作ともいえます。

(4) この算式をどう活かすか

①自社の経年比較

まずすべきは、自社の経年比較です。まずは直近1年分の決算書から、貸借対照表の総資本と損益計算書の経常利益をピックアップします。この数値は簡単にわかるので、後は算式にはめ込めば完成です。これで、自社の収益力がわかります。

できれば会社設立後の決算書があれば同じ要領でやってみましょう。これと併せて、社歴等(例えば、従業員の数の変化、役員の異動、得意先の数、貸倒れの発生、社会・経済情勢のわが社への影響等)を対比すると参考になります。大きな会社の流れが見えてくると思います。

また月次決算をやって、月々の推移を見ることも有効です。それができないなら4半期毎、それも難しいようであれば半期毎に出してみましょう。

②業界により数字は大きく変わる

業種ごとにその比率は異なります。例えば、情報通信業7.6%、製造業5.3%、小売業4.1%、不動産業2.9%、飲食業2.3%、非製造業3.9%、全産業4.3%と言う具合にばらつきがあります。

自社の数値と業界の水準を比較することにより、自社の業界でおかれているレベルがわかります。

御社が化粧品の製造業を営んでいるとします。売上は5億円ですが、経常利益は3,000万円、総資本が6億円とします。そうすると総資本経常利益率は、5%になります。

化粧品メーカーの最大手は資生堂です。最近はインターネットですぐに検索できます。資生堂は1.1兆円と相当大きな売上をたたき出しています。しかも総資本経常利益率も9.8%とかなり高水準です。しかし、驚くことに売上が資生堂の1/3のコーセーの総資本経常利益率は18.9%もあります。両者の比較をしてみてその違いを分析し、その違いを御社に取り入れることができます。

③上場している同業者他者との比較

御社が布団の小売業を営んでいる会社とします。売上2億円ですが、経常利益が800万円、総資本が1億円とします。そうすると総資本経常利益率は8%になります。

スーパーマーケット最大手のイオンの売上は8.5兆円もありますが、総資本経常利益率はわずか2.1%です。コンビニエンスストア最大手のセブン&アイ・ホールディングスの売上は6.8兆円ですが、同比率は7.2%です。百貨店最大手の高島屋の売上は0.9兆円、同比率は3.0%です。衣料品最大手のユニクロ(ファーストリテイリング)の売上は2.3兆円、同比率12.7%です。

小売業にもいろいろな業態や取扱品目がありますが、なぜユニクロとイオンの総資本経常利益率が片や2.1%、片や12.7%と6倍も違うのか考えることも、今後の自社の経営のあり方(経営戦略)の参考になると思います。

大手企業は、社会構造やユーザーの流行の大きな変化や天変地異などに対応することは組織が大きいがために舵を切り替えるのは難しいことが弱点だと思います。しかし、中小零細企業は、組織が小さいが故にそれが容易にできます。しかし、一歩舵取りを間違えると第2回目に紹介した企業30年説のように市場から退場(つまり倒産や廃業の憂き目を見る)することになります。

(5) どのような改善の工夫をしたら良いのか

これまでの説明で、売上高対経常利益率と総資本回転率を掛け合わせた総資本経常利益率は優れものの財務分析指標と言うことがおわかりいただけたことだと思います。

では、どこをどう変えたら良いのでしょうか。一言で言えば、会社が自社の資産(資本)を効率良く利用することによって、なるべくたくさんの経常利益を稼ぎ出すことが総資本経常利益率(ROA)重視の経営です。

具体的に言えば、第1回目で説明したように固定費、その中でも一番比率の高い人件費を相対的に減らしていく(言い方を変えれば、生産性を高める)工夫が必要です。つまり、付加価値の高い商品を製造したり仕入れたりすることが、販売費を使わずに売上を向上することにつながります。

売上高は数量×単価で構成されます。売上高を戦略的に薄利多売で数量を増やすか、高付加価値商品を販売することで単価を上げるのか、あるいはその両方をやってのけるか、そこが経営者の腕の見せ所だろうと思います。もちろん、売上総利益を向上させることが前提です。

その上で、無駄な経費をそぎ落とすことが求められます。比喩的に言えば、ベンツから軽四への切り替えの発想が必要です。これが売上高対経常利益率を高めることになります。いわゆるP/L型思考です。

総資本回転率を高めるには総資本を減らしながら売上をどう高めるかが重要です。第2回目で説明した①余剰な預金は極力減らす、②売上債権を減らす工夫をする、③在庫を極力少なくする、④仮勘定などの整理をする、⑤固定資産を減らす努力をするなどで分母の総資産は減らせます。

売上高の高め方は前述したところですが、中小零細企業の経営者のほとんどの方が、売上さえ上げれば経営は上手くいくという観念にとらわれすぎだと言うことを実務家として憂いています。問題はその売上が販売先であるユーザーに満足してもらえること、そして自社の利益にもかなうものであること、また社会的に見てその取引が正当であること、つまり近江商人の教えである「三方よし」、買い手よし、売り手よし、世間よしを地で行くことが求められることです。

(6) 3回を通じてのまとめ

3回にわたり、3つの財務分析指標とその活用というテーマで考察をしてきました。第1回目は「損益計算書売上高」第2回目は「自己資本比率」そして最終回の第3回目は「総資本経常利益率」を取り上げてきました。

経営者としてこれだけはと言う指標を私なりに考えました。納得していただいた方には是非とも、実践をしてほしいものです。